開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

先月の1月25日に一橋大学名誉教授で世界的な経営学者である野中郁次郎氏が亡くなりました。野中郁次郎氏の名前は経営の勉強をしているうちに自然と目にするようになりました。「知識経営(Knowledge Management)」、「形式知」と「暗黙知」、「SECIモデル」、「場(Ba)」。非常に勉強になるものばかり。経営戦略のことを学んでいるとほとんどが海外学者ばかりが登場する中で野中郁次郎氏という日本人がその名を連ねることに感動すら覚えました。奇しくも私の父と同じ昭和10年(1935年)生まれという点にも親近感があります。

その故野中郁次郎氏の考えでイノベーションを起こす組織には5つの要素が必要だというものがあります。イノベーション。経済、経営の勉強をしているとよく耳にします。この学門は英語圏が主であるので英単語をそのままカタカナ横文字にして流用します。そのため日本語として理解するのに難しいところがあります。イノベーションとはどのようなものなのか。かつては革新あるいは技術革新と説明されていたと記憶しています。革命がレボリューションで革新がイノベーション。更に技術革新で“画期的な発明”というニュアンスが強かった印象があります。メーカーがイノベーションを起こす!と夢を語るような。画期的な商品を生み出すという意味になるでしょう。ただどうもそんなに単純な話ではなく、段々と意味が広がって複雑になっているように感じます。10年くらい前からイノベーションという言葉を知っていますが、変化しているようなのです。オーストリア出身の経済学者ヨーゼフ・シュンベーターによるイノベーションの定義は「経済活動の中で生産手段や資源、労働力などをそれまでとは異なる仕方で新結合すること」だそう。これまで何度か触れているピーター・ドラッカーの定義は「より優れ、より経済的な財やサービスを創造すること」です。新結合とか創造とかなかなか抽象的です。これも英語を日本語訳しているからかもしれません。野中郁次郎氏は日本語で説明するので素直に頭に入ります。

野中郁次郎氏は竹内弘高氏との共著『ワイズカンパニー』でイノベーションを以下の3段階に分けています。

〇第1段階

・それまでなかったアイディアが生まれ始める。

・創造性と想像力が求められる。

・人間がリードする。

・歴史や文学で歴史的構想力や未来を思い描く物語り力を養う。

〇第2段階

・イノベーションが具体的な形をなし、成果を上げる。

・知性の拡大が求められる。

・AIなどデジタル技術がリードする。

・機械と協力したり機械と融合したりする変化を受け入れる。

〇第3段階

・イノベーションが洗練され、人間の高次の感性的な欲求や美的な欲求を満たせるようになる。

・感性や美意識が求められる。

・人間が再びリードする。

・自分が築きたい未来を思い描き、実現していく。

段階を経てどのように変化していくかが記されていて分かりやすいと思います。注目するのはAI(人工知能)について述べられていること。本当にここ1、2年でAIの存在感が増しました。そのことも加味しています。さらに第1段階は人間、第2段階はAIなどのデジタル技術、第3段階は再び人間と、人とデジタルが関係しあう説明をしています。AIに全て乗っ取られる、シンギュラリティといってAIが人間を凌駕するときがくる、という意見がありますが、このイノベーションの段階は非常に人間味があります。人が未来を思い描き、それを実現していく。それがイノベーションであると。

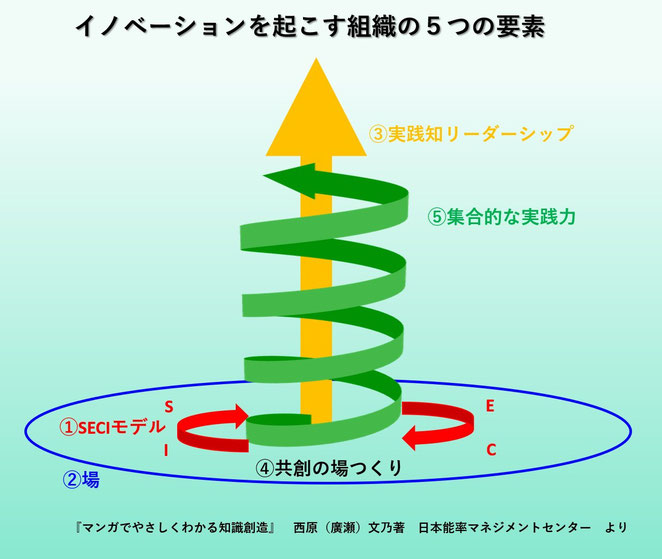

そして野中郁次郎氏が提唱したSECIモデルはイノベーションを生み出すモデルであるのです。イノベーションを起こす組織には、次の5つの要素が必要だと言います。

①SECIモデル

②「場」

③実践知リーダーシップ

④善い目的や思いを起点とした共創の場づくり

⑤目的や思いを実現する集合的な実践力

①SECIモデルのSECIとは共同化:S(Socialization)、表出化:E(Externalization)、連結化:C(Combination)、内面化:I(Internalization)の頭文字。知識が暗黙知、形式知と変化して循環していくというモデルです。

②「場」はSECIモデルが回るフィールド。

③実践知リーダーシップはフロネティック(実践知)リーダーシップとも言われます。アリストテレスが提唱した「フロネシス」という概念があり、これは日本語では「賢慮」、「実践理性」、「実践的知恵」などと訳されます。野中郁次郎氏は「実践知」と呼びました。最善の判断ができる実践的な知性としています。実践知リーダーシップは6つの能力によって成り立ちます。それは、「善い」目的をつくる能力、ありのままの現実を直観する能力、場をタイムリーにつくる能力、物語りを実現する能力(政治力)、実践知を組織する能力、の6つです。

④共創の場づくりは目的や思いを共有し、互いに信頼関係を築き全員参加すること。

⑤集合的な実践力とは競合に負けないスピードと困難に打ち勝てる持続性を備えた力です。

概念図にするとまず場があり、そこには共創の場をつくる環境があります。それによってSECIモデルが巡っていきます。そして実践知リーダーシップにより上昇していき集合的な実践力がスパイラしながら伴っていく。これがイノベーションを起こす要素の関係性。観念的なところがありますし、聞きなれない日本語もあります。私が現時点で感じているのは非常に人間的な感情が大切で、それも善いことが求められるということ。何より善である。そうであるように考え、それが実践できる環境とリーダーシップを持つ。それがイノベーションを起こすために必要であると思います。非常に日本人的というか農耕民族的という気がします。西洋的ではないというか。

残念ながら野中郁次郎氏は亡くなられましたが、改めて氏の著書を読んでその考えを学びたいという感情が芽生えています。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください