開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

今年の1月にこの春に鍼灸マッサージ専門学校に入学するプレ学生さんを招いて開業について話をしました。参加者全員社会人でこれから職場を変えてこの業界に入ってくる方々。入学前から当院に来てセミナーを受けています。ゆくゆくは独立開業を目指しているので、あはき(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸の相称)の専門知識以前に経営することの話をしました。その際につけたテーマが~開業思考(志向)を身につけよう~。開業するとなると技術は当然で、それ以外に求められることがたくさんあります。経理、集客、ターゲット選択、技術や症状の取捨選択など。全てひっくるめて経営になりますが、そのために必要なマインドというか考え方を身につけようということです。学生さんと話していると「技術があれば食っていけますよね」「治せる鍼灸師が生き残るのですよね」といった声を耳にするのです。間違ってはいないと思いますが、“あなたのいう技術とは何ですか?”、“治すとはどのような状態を言っていますか?”という指摘をするとだいたい曖昧な答えかそもそも真剣に考えていない場合が多いです。おそらく開業して何年も経っているあはき業界の人ならば、そんなに単純な話ではないよ、と思うのではないでしょうか。

当日は様々なことを話しましたが、具体的な企業や場所を提示して説明しました。ただ物事を見ているのではなく、どうしてこのお店は繁盛しているのだろうか、どうしてこのエリアは人が集まるのだろか。目に映る事象に何故というクエスチョンを持ち考察する、調査する。このような思考が開業するには(経営するには)必要になりますよと述べました。その一例として挙げたのが「鈴廣かまぼこの里」です。蒲鉾メーカーとして有名な鈴廣。150年の歴史を持つ老舗です。小田原と箱根湯本の間にある風祭駅に「鈴廣かまぼこの里」という複合施設を構えています。本店もそこにあります。私は以前から鈴廣を自身が参考にする企業の一つとしていて、鈴廣かまぼこの里はとても勉強になる施設だと考えていました。その理由を説明し、経営戦略の参考にしてみようとプレ学生さんに話をしたのです。

そして今回、2名の参加者と共に鈴廣かまぼこの里を実際に見学してみようという企画を立てて実行したのでした。鈴廣かまぼこの里以外にもたくさんの場所に行き体験し考えてもらいました。

当日朝に新宿駅に集合。小田急線のロマンスカーに乗ります。参加者の一人は地方出身で小田原に行くこともロマンスカーに乗ることも初めてでした。東海道新幹線で通過したことは何度もあります。もう一人は10年くらい前に箱根に行ったことがあるくらいであまり詳しくないという。まずはロマンスカーの歴史や解説をしながら小田原に向かいます。ロマンスカーの歴史は新幹線よりも古く、東海道新幹線の初代は当時のロマンスカーを参考に設計されたと言います。新宿と小田原、藤沢を結ぶ特急列車。社内では参加者がこれまで学んできたあはき業界のことを聞いて質疑応答をしていました。

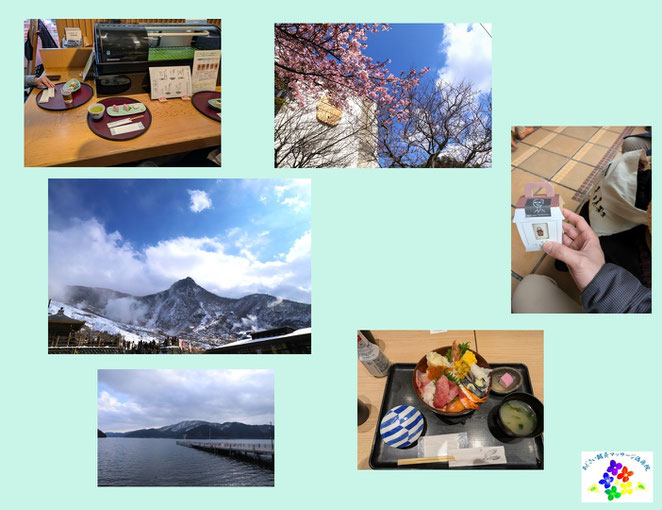

小田原に到着し、同じホームの箱根登山電車に乗り換えます。一見通常の小田急線車両に見えますが、小田原から先は勾配が急になるので車両を変える必要があります。小田原から2つ目の風祭駅へ。改札を出れば直結で「鈴廣かまぼこの里」に行けます。正月の風物詩、箱根駅伝では4区と5区の中継地点がここの駐車場。多くの人は施設を知らなくても画面越しに見たことがあることでしょう。「鈴廣かまぼこの里」は複合施設で建物が何棟もあります。まずは「鈴なり市場」。大きな物販コーナーがあります。そこでは多種多様な蒲鉾と関連商品が陳列されています。蒲鉾本来の、王道の、技術が非常に高い鈴廣。伝統を守りつつも革新的な取組をしていて新しい蒲鉾加工商品を開発しています。プリントできる蒲鉾やトミカとコラボした商品。フランス料理のオードブルになるようなもの。施設内のかまぼこバーではランクの違う蒲鉾の食べ比べやおつまみ蒲鉾を500円で試すことができます。参加者は食べ比べにオードブルセットとお代わりをしていました。その商品展開の豊富さに蒲鉾がこれだけレパートリーがあるとは思いませんでしたと感想を述べていました。「鈴なり市場」の隣には「鈴廣蒲鉾本店」があります。老舗の本店らしく高級感がただよう外観と内装。こちらはほとんどお客がいなくて落ち着いて蒲鉾を買うための施設という感じでした。観光客がたくさんいる鈴なり市場と対照的です。そしてその隣には「かまぼこ博物館」があります。蒲鉾の歴史や科学的な解説。蒲鉾作りの体験教室。蒲鉾に使う板を用いた芸術品を展示。蒲鉾について深く研究していることが伺えますし、食べたらゴミとなる板も再利用しようとしています。車道を挟んで向かい側には「大清水」・「美蔵」・「且座」・「千惠」というレストラン、物販店があります。移築した古民家や土蔵を利用した建物にあります。蕎麦、懐石料理、カフェ、アート作品。豪華な空間で食事やカフェを楽しめます。その先には箱根登山電車の車両が展示してあり、カフェとして中に入ることができます。そして「えれんなごっそ」。蒲鉾を作る際に生じる生ごみをたい肥にして野菜を作り、それを使ったレストランになっています。バイキング形式になっており小さな子ども連れに重宝します。我が家も子どもが小さいときに利用しました。外には桜が咲き、美しいオブジェ。入れませんが箱根ビールの工場がありクラフトビールも鈴廣は製造しています。

「鈴廣かまぼこの里」を現地でみることで鈴廣の蒲鉾に対する強い探求心とそれを軸に外に外に広げていく姿勢を知ってもらいたいと思いました。私は求心力と遠心力という表現にしています。業界内で一目置かれる圧倒的な技術、伝統。それが求心力。業界の内向きに働く力。一方、観光客を呼び、様々な加工品や関連商品で蒲鉾にあまり興味がない人間にも届ける。これが遠心力。業界の外へ向かう力。開業するには双方必要だと考えていて、鈴廣はどちらも非常に強い。有形の施設やインフラ、無形の技術や知識。たかだか蒲鉾、されど蒲鉾。小田原と箱根湯本というメジャーな駅の狭間にある、鈍行しか停まらない(ロマンスカーが停車しない)風祭駅にこれだけの観光客を集める施設を作っていること。規模は別次元ですがその取り組みは知っておいて損はないでしょう。

鈴廣かまぼこの里でお土産を購入したあと。参加者にどうしたいか聞いて箱根湯本駅に向かうことにしました。

日本有数の観光地箱根。その玄関口が箱根湯本です。駅を降りて商店街を歩くと、よくテレビで観る景色だと参加者が言います。目抜き通りから裏の早川沿いを歩きます。途中スイーツを食べる。大勢の観光客がいて、どうしてこれだけの人気を誇るのかを参加者に考えてもらいました。私は幼少期から来ていて、東日本大震災、大型台風、火山活動活発、コロナ禍と苦しい時期も知っています。江戸時代からの歴史も踏まえて説明をしました。

箱根湯本駅周辺を散策した時点で目的は達成したのであとは参加者の希望に任せることにしました。そのまま帰宅で構わないと思っていました。ところが。箱根をもう少し体験したいということだったので、箱根湯本駅から強羅駅に向かう箱根登山電車に乗ることにします。本格的な登山鉄道。急勾配を登っていき、途中スイッチバックという進行方向が前後逆になるジグザグに進む走法を体験してもらいました。途中渓谷、台風被害の跡、彫刻の森美術館を車窓から見えます。強羅駅についてどうしたいかと聞くと、ここまで来たら大涌谷まで行ってみたいという声。箱根ケーブルカーに乗り換えて早雲山駅まで。クーモの展望台を見てから箱根ロープウェイに乗ります。箱根エリアで最もインパクトがあるのはロープウェイで大涌谷行く途中の山を越えて一気に視界が開けるときだと思います。誰もが声を上げてしまう。予想通り、初めて見たその光景にゴンドラ内から感嘆の声が上がりました。突然木々が消えて噴煙が立ち上る。硫黄で黄緑色になった岩肌。その日は前日の雪が残っていて積もった雪で白くなった大涌谷です。私は大涌谷に何度も来ているのですが雪の積もった姿は初めてで感動しました。小田原・箱根で一番の興奮が参加者にありました。定番の黒たまごを皆で食べます。そして箱根ロープウェイに乗り芦ノ湖へ降りていきます。桃源台駅で下車し芦ノ湖へ。もうこの際だからと箱根海賊船に乗船することにします。ギリギリで最終便が残っていました。そのまま箱根港まで船で渡りました。その先は箱根登山バスに乗り山道を通って小田原駅まで戻りました。結局、箱根ゴールデンコースを巡ってしまったのです。夕方小田原駅に到着して夕食をとりました。

小田原・箱根を駆け足で一周しました。都心から近いのに豊かな自然と大きな変化がある箱根。午前中新宿駅の雑踏にいたのに午後には噴煙が登る雪に覆われた大涌谷にいる。箱根湯本の早川のほとりを歩いて芦ノ湖を眺める。高低差、気温差も激しい。圧倒的な自然変化を堪能したと思います。世界中から観光客を集める理由が少し分かったのではないでしょうか。

まだ入学もしていないので専門知識の話がほとんどできません。だからこそそれとは違う学びをする機会となる。この鈴廣かまぼこの里研修は過去にやってみたかった企画でした。コロナにならなければ2020年に実施していたかもしれません。数年を経てメンバーが変わりましたが今回実行できました。施術に関する勉強、練習はやって当然。その先の感性や思考を刺激するような体験と気付きが参加者にあることを願います。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください