開院時間

平日: 10:00 - 20:00(最終受付19:00)

土: 9:00 - 18:00(最終受付17:00)

休み:日曜、祝日

電話:070-6529-3668

mail:kouno.teate@gmail.com

住所:東京都新宿区市谷甲良町2-6エクセル市ヶ谷B202

私は若いときからよく箱根に行きます。その発端は自身が幼少期の頃(未就学児まで遡る)から親に箱根に連れて行ってもらったこと。最初は家族旅行でしたが、母親が小学校の教員をしていてよく箱根で教員研修が泊りがけで行われていた関係で付いていったという事情もあります。当時は父親が単身赴任でしたので。中学生になると家族旅行はほぼ無くなり個々の行動に。箱根熱が再開したのは私が社会人になってから。会社で心身ともに疲弊していたときに、知人の付き添いで日帰りで箱根に行ったときのこと。忘れていた幼少期の記憶が一気に蘇り、楽しかったという感情が湧き出ました。それから頻繁に、特に精神が落ち込んだときに行くようになりました。それは子どもが生まれても一緒で、今度は自分が子ども達を箱根に連れて行ってあげようという気持ちになりました。そのような事情で子ども達と頻繁に箱根に行きます。

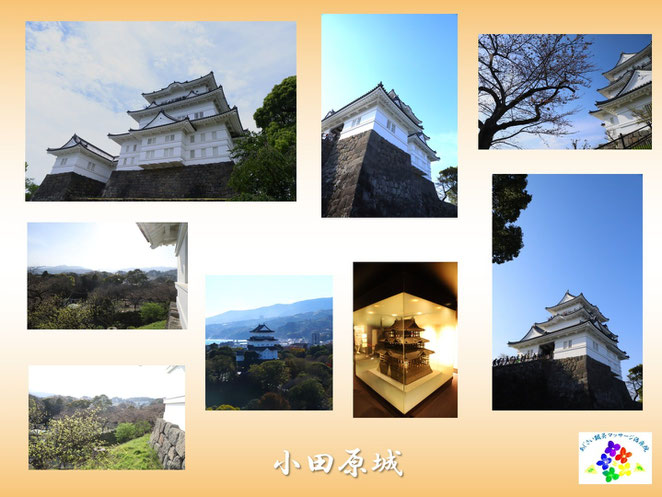

最近は子ども達は箱根に行き過ぎて段々手前の小田原に注目が移っています。毎年年度末に子どもの進学や進級祝いで箱根に行っていたのですが、最近は箱根湯本に少しいて、次に小田原に移動するということが増えてきました。ユネッサンも大涌谷も芦ノ湖も箱根彫刻の森美術館も箱根ガラスの森美術館も大体のところは行ってしまい。昨年は小田原城に行き天守閣まで登りました。子ども達がもっと小さいときに登ったことがある天守閣ですが、記憶がなく、実質初めてで楽しんでいました。自宅から一番近い天守閣があるお城が小田原城ではないでしょうか。城自体なら江戸城、現在の皇居が最も近いのですが。見るからにお城!と分かるものは小田原城が一番近くにあると思います。

その小田原城を紹介しましょう。

小田原。江戸時代から宿場町として栄えました。それは箱根越えを前に小田原で休む必要があったから。東海道において要所だった箱根は関所が設けられて、大名の奥方が逃げるのと兵器である鉄炮が江戸に入るのを防ぐ必要がありました。入鉄炮出女というものですね。また鍼灸師としては小田原であったという逸話を知っていて、足三里という有名なツボ(経穴)にお灸をすることが長旅をこなすコツだった時代。脛にある足三里の部分にお灸の跡がない旅人は、箱根の山を越えられず倒れるだろうな、と小田原の宿場で思われていたとか。松尾芭蕉も足三里にお灸を据えて全国を歩いたといいます。鍼灸師として人に話すエピソードとしてよく用いています。

その小田原ですが東海道新幹線の駅があります。小田原駅は東海道新幹線、JR東海道線、小田急線、箱根登山電車、大雄山線と複数の鉄道が乗り入れているターミナル駅です。そもそも小田急線とは小田原急行で新宿と小田原を結ぶことがメインの路線です。それくらい重要な場所。今でも栄えているのはやはり小田原城の城下町として発展したことが大きいでしょう。小田原の発展は戦国時代の北条氏が関係しています。

鎌倉幕府執権を勤めた北条氏。少年マンガ『逃げ上手の若君』は北條氏の末裔北条時行が主人公です。その北条氏と区別するために後北条と称されることがあります。5代続き、歴代当主の5名を北条五代といいます。初代が伊勢宗瑞。伊豆一国の大名から小田原に進出し相模一国を平定。北条早雲と名乗ります。北条氏初代早雲の名前が有名です。箱根湯本には早雲寺があります。二代目が北条氏綱。本城を伊豆韮山城から小田原城に移し、北条氏の基盤を作り、領地を拡大します。三代目の北条氏康は勢力範囲を上野(現在の群馬県)まで拡大し、体制を整えます。四代目が北条氏政。あの戦国武将で名高い上杉謙信、武田信玄の小田原攻めを退いています。そして五代目が北条氏直。豊臣秀吉に敗れて北条氏の関東支配が終わりを告げます。

北条氏の強さは小田原城の堅固さと同時に語られます。

天下人に大手をかけていた織田信長が本能寺の変で死亡。次の豊臣秀吉が全国制覇に動き出します。豊臣秀吉にとって最後まで歯向かったのが奥州の伊達政宗と関東の北条氏でした。天正18年(1590年)、豊臣秀吉は約18万の大軍で小田原城を包囲します。難攻不落の小田原城。豊臣秀吉は時間をかける籠城戦を仕掛けます。海からも陸からも大群で包囲。かの有名な一夜城と言われる石垣山城を築き、北条氏の軍勢から見えるところで大茶会を連日開催。籠城している北条氏のやる気を削いでいきます。頼みの伊達政宗が降伏、政略結婚で婚姻関係を結んでいた徳川家康にも寝返りを受け、身内からも裏切られ、北条氏政・氏直は豊臣秀吉に降伏。これにより豊臣秀吉の天下統一が成し遂げられるのでした。それはすなわち戦国時代の終わりを告げたのでした。

北条氏のあと小田原城には大久保氏、稲葉氏が入りますが、今なお小田原城といえば後北条氏の印象が強いのです。

江戸時代に入ると小田原城は寛永10年(1633年)と元禄16年(1703年)の2度、大地震に遭います。特に元禄の地震では甚大な被害を受け、天守が再建されたのは宝永3年(1706年)でした。このとき再建された天守は幕末まで残ります。しかし明治維新がなり江戸時代が終わると、明治3年(1870年)に小田原城は廃城となます。明治5年(1872年)までに多くの建物は解体されることに。明治34年(1901年)に小田原御用邸が設置されますが、大正12年(1923年)の関東大震災によって大破してしまい、その後廃止。このとき現存していた二の丸平櫓の倒壊してしまいます。昭和時代に入ると修復が始まります。昭和25年(1950年)に小田原城址公園として整備されます。昭和35年(1960年)に天守の再建工事が完成します。再建した天守は鉄筋コンクリート構造による近代建築物です。その後も平成にかけて小田原城中心部の復元に着手していき、昭和46年)に常盤木門、平成2年(1990年)に住吉橋、平成9年(1997年)に銅門、平成21年(2009年)に馬出門を、それぞれ復元します。なお昭和13年(1938年)に二の丸・三の丸の一部が、昭和34年(1959年)に本丸と二の丸の残り全部が国の史跡に指定されています。

現在の天守閣は内部が歴史史料館となっています。地上38.7m、延床面積1822m2のコンクリート造。しかし外観は江戸時代に造られた雛型や引き図(宝永年間の再建の際に作られた模型や設計図)を基に、江戸時代の姿が復元されています。ただし最上階は新たに付けられています。

1F:江戸時代の小田原城

2F:戦国時代の小田原城

3F:小田原ゆかりの美術工芸品や発掘調査の成果

4F:明治時代から現代に至る小田原城

5F:江戸時代の天守にまつられていたとされる、摩利支天像の安置空間を再現

このように甲冑・刀剣・絵図・古文書など、小田原の歴史を伝える資料や、武家文化にかかわる資料などが展示。

小田原市のシンボルとして存在し、平成18年(2006年)から天守閣の高さを基準とした高度規制を行い、天守閣の高さを超える建物の建築を制限しています。

下から見上げると雄大な大きさが感じられ、入口の階段を上っていくとそれだけで景色がいいです。城内は歴史資料館。最上階は見晴らしのよい360°見渡せる展望台です。駅直結のミナカ小田原の展望台から小田原城を観ることができ、外からみる姿も素晴らしいです。都心部から近くにある小田原城。一度は壊された、小田原市のシンボルでありランドマークです。

甲野 功

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

大江戸線牛込柳町駅南東口より徒歩3分、

東西線神楽坂駅A2出口より徒歩15分

◆小さなお子さん連れでも入れる

◆社交ダンサーに特化

◆地域密着総合治療院

コメントをお書きください